Галич, Александр Аркадьевич

Алекса́ндр Арка́дьевич Га́лич (имя при рождении — Алекса́ндр Аро́нович Ги́нзбург; 19 октября (по другим данным 20 октября[1]) 1918, Екатеринослав, Украинская держава — 15 декабря 1977, Париж, Франция) — русский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен[2]. В ранний период творческой деятельности получил известность как автор пьес и сценариев к популярным кинофильмам. Придя к исполнению собственных песен в начале 1960-х годов, Галич стал одним из трёх (наряду с Владимиром Высоцким и Булатом Окуджавой) крупнейших представителей жанра авторской песни советского времени[3][4]. Остросоциальные песни и стихи Галича расходились в магнитофонных записях по всему Советскому Союзу, став знаковыми прежде всего в среде интеллигенции. Влияние поэзии Галича на переосмысление сути советского строя сравнимо с произведениями Александра Солженицына, Юрия Трифонова и Надежды Мандельштам[5]. Включающее несколько поэм творчество Галича наиболее близко к «чистой» поэзии, не требующей музыкального сопровождения.

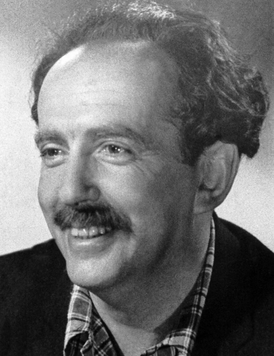

| Александр Аркадьевич Галич | |

|---|---|

Фото 1957—1958 годов | |

| Имя при рождении | Александр Аронович Гинзбург |

| Псевдонимы | Галич |

| Дата рождения | 19 октября 1918 |

| Место рождения | Екатеринослав, Украинская держава |

| Дата смерти | 15 декабря 1977 (59 лет) |

| Место смерти | Париж, Франция |

| Гражданство |

|

| Образование | |

| Род деятельности | |

| Жанр | авторская песня, пьеса, песня, стихотворение |

| Язык произведений | русский |

| Награды | грамота КГБ СССР (1964) |

Звучавшие протестом против насилия, цензуры и несправедливости песни Галича привели к преследованиям поэта со стороны советской власти. В 1968 году, после выступления на фестивале песенной поэзии в Новосибирске, Галич был подвергнут резкой критике в печати. В начале 1972 года исключён из Союза писателей и Союза кинематографистов, что означало фактический запрет на оплачиваемую творческую деятельность. В 1974 году под давлением властей был вынужден эмигрировать из СССР.

В конце жизни вступил в Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС), работал ведущим на Радио «Свобода», являлся членом международного ПЕН-клуба.

Биография править

Детство править

Александр Галич родился 19 октября (по другим данным 20 октября[a][1]) 1918 года в Екатеринославе (ныне Днепр) в еврейской семье. Дед Галича по отцу, Самуил Гинзбург, был известным в Екатеринославе детским врачом, почётным гражданином города. Его сын (отец Галича) Арон Самойлович Гинзбург выучился на экономиста, принимал участие в Первой мировой войне на Западном фронте. Мать Галича Фейга Борисовна Векслер (16 октября 1896 — 15 декабря 1979) происходила из среднезажиточной семьи, владевшей в Екатеринославе собственной фабрикой. Поженились Арон и Фейга в 1916 году[6].

Через три недели после рождения Александра семья переехала в Севастополь, о котором у Галича сохранились первые детские воспоминания, а в 1923 году Гинзбурги переехали в Москву. В столице жил старший брат Арона Самойловича[b] — литературовед Лев Самойлович Гинзбург (1879—1934), профессор кафедры российской словесности МГУ. Дядя Галича трепетно относился к дате 19 октября, поскольку в этот день был открыт Царскосельский лицей, так что именно 19 октября стало каждый год отмечаться как день рождения Александра[c][7].

Семья Гинзбургов поселилась в коммунальной квартире дома, некогда принадлежавшего поэту Дмитрию Веневитинову, по адресу Кривоколенный переулок, дом 4. Именно в этом доме осенью 1826 года Пушкин впервые читал пьесу «Борис Годунов». Одно из ярких детских воспоминаний Галича было связано с празднованием столетия этого события, которое произошло в их квартире 24 октября 1926 года. В этот день по инициативе Льва Гинзбурга артисты МХАТа читали отрывки из «Бориса Годунова», после чего восьмилетний Александр немедленно захотел стать актёром[8].

Помимо Льва Гинзбурга большое влияние на детские интересы Галича оказала его мать, увлекавшаяся театром и музыкой. В Москве она начала работать администратором в государственной филармонии, тогда как отец Галича сделал карьеру в престижной сфере продуктового снабжения столицы. Благодаря матери Галич с детства научился играть на рояле. Также помимо обычной школы он закончил музыкальную школу по классу скрипки. Дядя Галича по матери Марк Борисович Векслер (1903—1980) с 1932 года занимал должность директора Большого зала Московской консерватории и ощутимо повлиял на музыкальные вкусы племянника[9]. Благодаря родственным связям в культурной среде столицы Галичу с детства были открыты все московские театры и концертные площадки, а сам он имел доступ в круг «золотой молодёжи»[10].

С 1930 года Александр начал посещать занятия детской литературной бригады газеты «Пионерская правда», в которой публиковались его первые стихи (самая ранняя публикация — стихотворение «Мир в рупоре», «Пионерская правда», 23 мая 1932 года за подписью Александр Гинзбург). В начале 1930-х годов Галич участвовал в детском поэтическом кружке поэта Эдуарда Багрицкого, отметившего литературные способности будущего барда. Кружок распался после смерти Багрицкого в начале 1934 года[11].

В июне 1934 года Гинзбурги переехали в большую квартиру на Малой Бронной. К этому времени в семье было уже два ребёнка: 16 февраля 1925 года родился младший брат Александра Галича, будущий известный кинооператор Валерий Гинзбург[12].

Образование и начало пути править

В 1935 году, окончив девятый класс школы, Александр поступил в Литературный институт имени Горького, а вскоре после этого, несмотря на огромный конкурс, был зачислен в только что открывшуюся Оперно-драматическую студию под руководством Станиславского. Целый год Галич параллельно учился в Литинституте и студии, пока театральный критик Павел Новицкий, читавший в обоих заведениях историю театра, не посоветовал выбрать что-то одно: «Если будешь писать — будешь писать, — сказал Новицкий, — А тут, всё-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!» В итоге Александр сделал выбор в пользу школы Станиславского и бросил Литинститут. Вскоре начинающий поэт узнал отзыв о себе соратника Станиславского, режиссёра Леонида Леонидова, данный при зачислении в студию: «ЭТОГО принять обязательно! Актёра не выйдет, но что-нибудь получится![13]»

Осенью 1939 года, уже после смерти Станиславского, Галич покинул театральную школу, так и не закончив её. Вместо этого он поступил в Театр-студию драматурга Алексея Арбузова, работавшего вместе с режиссёром Валентином Плучеком. Студия репетировала в спортивном зале московской школы. Ученики Арбузова, в числе которых был знаменитый Зиновий Гердт, коллективно работали над пьесой «Город на заре»: каждый придумывал текст героя, которого ему предстояло сыграть. Сюжет был посвящён строительству нового города Комсомольска-на-Амуре и в духе советской пропаганды воспевал подвиг строителей-комсомольцев. В действительности город строили заключённые Дальлага, а сам Комсомольск-на-Амуре стал центром лагерной системы Хабаровского края[14]. Следуя пропаганде, «комсомольцами» в шутку называли себя сами заключённые. Позже Галич писал о работе над пьесой: «С одержимостью фанатиков, мы сами ни на единую секунду не позволяли себе усомниться в том, что вся та ходульная романтика и чудовищная ложь, которую мы городили, — есть доподлинная истина». Премьера «Города на заре» состоялась 5 февраля 1941 года при переполненном зале[15]. Галич исполнял отрицательную роль комсорга стройки Борщаговского[16].

После начала войны Александр Галич был признан негодным для военной службы по медицинским показаниям. Из Москвы он с геологоразведочной партией отправился в Грозный, где ненадолго устроился актёром и заведующим литературной частью «Театра народной героики и политической сатиры», а потом уехал в Чирчик — небольшой город под Ташкентом, в котором собрались многие студийцы Арбузова. Вместе они организовали фронтовой театр. С 1942 года театр возвратился в Москву, регулярно выезжая на фронт. Галич участвовал в постановках как актёр и как автор песен и юмористических сценок. В 1944 году в результате внутреннего конфликта театр покинул Валентин Плучек, хотя Галич был против этого решения. Оставшийся без режиссёра театр вскоре распался, и Галич начал зарабатывать написанием сценариев, пьес и скетчей[17].

Семья править

В Чирчике Галич познакомился с актрисой Валентиной Архангельской (1919—1999), которая стала его женой. 21 мая 1943 года в этом браке родилась дочь Алёна Архангельская, ставшая заслуженной артисткой России. В марте 1945 года жена Галича уехала в Иркутск, получив место ведущей актрисы в Иркутском драматическом театре. Галич остался в Москве, рассчитывая приехать к ней позже. Однако вскоре Галич познакомился со студенткой сценарного факультета ВГИКа Ангелиной Шекрот (в девичестве Прохоровой), первый муж которой пропал без вести во время войны, а у Валентины в Иркутске начался роман с артистом театра. В 1949 году первый брак Галича распался, и он женился на Ангелине, с которой прожил до конца жизни[18].

Драматургия править

После войны Галич уже не возвратился на театральную сцену. Вместо этого он решил сосредоточиться на драматургии. В 1946 году, когда появились его первые пьесы, возник и псевдоним «Галич», образованный из букв фамилии, имени и отчества: Гинзбург Александр Аркадьевич[19].

Судьба пьес Галича складывалась непросто: автору приходилось бороться с цензурными запретами и изъятиями из своих текстов. Одна из его первых пьес — «Походный марш» (1946—1947) на военную тему — после цензурной редактуры была поставлена в 1947 году только одним театром, хотя песня из этого спектакля – «До свиданья, мама, не горюй» – многие годы была популярным радиошлягером. Широкое распространение «Походный марш» получил через 10 лет, когда имя Галича стало хорошо известно. Другое произведение — «Улица мальчиков» (1946) — было запрещено цензурой. Гораздо лучше сложилась судьба написанной в 1947 году в соавторстве с Константином Исаевым комедии «Вас вызывает Таймыр». Она хоть и критиковалась в печати за легковесность, тем не менее, пользовалась успехом у зрителей и была поставлена во многих театрах по всему СССР. Вскоре появилась ещё одна пьеса, написанная в соавторстве с Георгием Мунблитом, — «Положение обязывает» (другое название «Москва слезам не верит»). Она после многочисленных переделок была поставлена в Театре сатиры, хотя и после выхода спектакля авторам пришлось вносить изменения в текст из-за негативных откликов в прессе. На 1950-е годы приходится расцвет Галича-драматурга: его пьесы идут во многих театрах страны, по его сценариям снимаются фильмы. Для театра в это время написаны пьесы: «Пути, которые мы выбираем» (или «Под счастливой звездой», 1954), «Пароход зовут „Орлёнок“» (1958), «Много ли человеку надо» (1959, дебютный спектакль Юрия Любимова)[20].

В 1955 году Галич был принят в Союз писателей СССР, а в 1957 году — в только что созданный Союз кинематографистов[21]. По сценариям Галича были сняты популярные фильмы «Верные друзья» (1954), «На семи ветрах» (1962), «Дайте жалобную книгу» (1964), «Бегущая по волнам» (1967) и другие. Гонорар за «Верных друзей» помог Галичу приобрести квартиру в «писательском доме» по адресу улица Черняховского, дом 4[d], в котором драматург прожил с 1957 года до своего отъезда из СССР[22]. За сценарий фильма «Государственный преступник» (1964), посвящённый работе советских спецслужб в годы войны, Галич получил грамоту КГБ СССР[23].

Своей значимой драматической работой Галич считал пьесу «Матросская тишина», историю постановки и запрещения которой он рассказал в автобиографической повести «Генеральная репетиция» (1973). К другим своим работам для театра и кино Галич относился пренебрежительно, считая их слишком лакированными в духе официального советского творчества. Созданная ещё в 1945 году «Матросская тишина» посвящена истории еврейской семьи в предвоенное и военное время. Сразу после написания пьесу хотели поставить несколько театров, но каждый раз наталкивались на цензурный запрет. В 1958 году дописанная в оптимистичном духе оттепели пьеса репетировалась коллективом готовившегося к открытию театра «Современник», но была запрещена перед премьерой из-за неприятия партийной цензурой сюжета на еврейскую тему. Как пояснила одна из цензоров в разговоре с Галичем, он преувеличил роль евреев в Великой Отечественной войне[24]. Впервые пьеса была поставлена только в 1988 году Олегом Табаковым уже после смерти автора[25]. Впоследствии по мотивам этой пьесы Владимиром Машковым был снят фильм «Папа»[26].

В начале 1960 года власти закрыли спектакль ещё по одной пьесе – «Август», которую Галич считал важной для своего творчества. В простой истории знакомства двух столичных журналистов с выпускницами мединститута, поднимались вопросы поиска цели в жизни, человеческой зрелости и моральной ответственности старшего поколения перед юностью. Пьеса была поставлена в Ленинградском драмтеатре имени Комиссаржевской. Одну из ролей в спектакле играла Алиса Фрейндлих, а музыку написал Никита Богословский. После нескольких представлений спектакль был исключен из репертуара по требованию партийного начальства[27].

Стихи и песни править

Галич был фактически единственным писателем, который длительное время находился на вершине советской писательской номенклатуры, но нашёл в себе мужество отказаться от благополучной жизни и выбрать свободу.Яков Корман[28]

В начале 1960-х годов Галич — успешный советский драматург и киносценарист, пьесы которого шли в театрах по всему СССР. Вместе с другими литераторами он неоднократно выезжал заграницу в Норвегию, Швецию, Францию и страны соцлагеря. В то же время в мировоззрении и творчестве Галича произошёл перелом, одной из причин которого была невозможность свободного самовыражения в советском театре[29]. По разным источникам, в 1961[30][31] или 1962[3][32][33][34] году Галич написал сатирическую песню «Леночка», от которой позднее стал отсчитывать новый этап своего творчества как неподцензурного поэта-барда. Свои более ранние песни для театра и кино 1930—1950-х годов автор не включал в поэтические сборники. Вскоре за «Леночкой» появились и другие песни, изображающие советскую действительность в сатирическом духе. Исполненные под гитарный аккомпанемент они начали расходиться в магнитофонных записях. Постепенно песни Галича стали значимым культурным явлением, особой популярностью они пользовались в среде научной интеллигенции[35]. Творчество Галича ценили Петр Капица, Лев Ландау, Андрей Сахаров[36], Дмитрий Лихачев, Булат Окуджава[37]. Корней Чуковский называл песни Галича сильными, фольклорными, классическими по своей строгой конструкции стихами[38].

Наиболее значимыми произведениями явились поэма «Кадиш»[39], через судьбу Януша Корчака раскрывающая тему уничтожения евреев в нацистской Германии, «Поэма о Сталине», «Вечерние прогулки (Маленькая поэма)»[40], песня «Памяти Пастернака» и «лагерная» песня «Облака» (написана под влиянием судьбы двоюродного брата Галича Виктора, проведшего 24 года в ГУЛАГе[41]). Большой популярностью пользовались шуточная песня «Про маляров, истопника и теорию относительности»[42] и сатирическая «Красный треугольник»[43]. Крупный цикл песен Галич посвятил своим любимым писателям и поэтам — Зощенко, Ахматовой, Хармсу и другим. В своей программной песне «Старательский вальсок» Галич сформулировал нравственную максиму: «Вот так просто попасть в — палачи: Промолчи, промолчи, промолчи!» В поэтическом творчестве бард выражал то, о чём в советское время не следовало говорить открыто. Тематика его песен — сталинские репрессии, еврейский вопрос, несправедливость советского общества, цензура — не могла не привести к конфронтации с советской властью[44].

Конфликт с советскими властями править

Мы пели по двадцать четыре часа в сутки: мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу, естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А в последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома учёных. Зал вмещает около двух тысяч человек…

Я начал своё выступление с песни «Промолчи», а потом… «Памяти Пастернака». Я спел эту песню. Аплодисментов не было. Зал молчал… зал начал вставать. Люди просто поднимались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-то комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация в память Бориса Леонидовича Пастернака.

Выступать на официальных концертах в СССР Галичу удалось всего дважды. Первый — на слёте бардов в Петушках в 1967 году, а второй — в серии концертов на фестивале бардов в Новосибирске, проходившем с 8 по 12 марта 1968 года. Фестиваль был организован клубом «Под интегралом» и проходил в Академгородке. Новосибирская публика встретила Галича восторженно, его выступления, в особенности песня «Памяти Пастернака», становятся поводом для происходящих после концертов открытых дискуссий[46]. После заключительного концерта жюри присудило Галичу гран-при фестиваля и наградило барда пластмассовым гусиным пером. Через некоторое время от имени общественности Академгородка Галичу вручили почётную грамоту и серебряное перо, когда-то подаренное Некрасову, которое было специально приобретено у дальних родственников поэта для награды победителю фестиваля[47].

Однако последствия этого триумфа оказались для барда тяжёлыми. После выступлений в Новосибирске на Галича обратили внимание контролирующие партийные органы: проводятся партийные собрания с критикой выступлений барда, появились разгромные статьи в газетах, организаторов фестиваля вызвали в КГБ, чтобы выяснить по чьей инициативе был приглашён Галич. Пятеро новосибирских учёных-геологов, включая академика А. А. Трофимука, направили в Союз писателей письмо, в котором обвинили Галича в оппозиционной направленности песен и нападках на членов Союза писателей, участвовавших в кампании против Пастернака. В заключении письма с антисемитским подтекстом предлагалось «развенчать «мучеников» от литературы и поэзии, снять с них терновый венец, ставший тёпленькой ермолкой». В этот раз после недолгого разбирательства секретариат Союза писателей отделался предупреждением поэту. На заседании секретариата Галич обещал больше не выступать со своими песнями публично. С этого момента услышать его вживую можно было только на квартирниках — частных концертах для друзей и знакомых[48]. Возможность работать в качестве сценариста резко сократилась. Галич попал в опалу[49].

После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Галич написал серию песен, посвящённых осмыслению этого события. В том числе идейно важный «Петербургский романс», в котором вопрос «Можешь выйти на площадь?» предварил диссидентскую демонстрацию на Красной площади: Лев Копелев прочитал романс в присутствии Павла Литвинова за день до митинга. Для Галича ввод войск в Чехословакию стал потрясением, актуализировавшим в его творчестве темы гражданской ответственности и необходимости противостояния злу не только словом, но и делом[50].

Сблизившись с кругом советских правозащитников и диссидентов, Галич в конце 1970 года стал почётным членом-корреспондентом Комитета прав человека в СССР[51]. Тексты песен барда, ставшие ещё более критическими, в 1969 году без согласия автора издали в эмигрантском издательстве НТС «Посев», что в то время воспринималось как враждебный акт по отношению к советской власти[52]. В 1971 году началась официальная компания травли Галича. 29 декабря 1971 года на заседании секретариата Московской организации Союза писателей поэту были поставлены в вину антисоветское содержание его песен, публикации на Западе и членство в Комитете прав человека. Секретариат единогласно принял решение об исключении Галича из Союза писателей[e]. Вскоре после этого Александра Галича исключили и из Союза кинематографистов, что означало фактический запрет на оплачиваемую творческую работу. Были сняты со сцены спектакли по пьесам Галича, за хранение магнитофонных записей его песен их владельцам присуждались реальные сроки. Наступил самый тяжёлый период жизни барда. Чтобы выжить, он распродавал ценные вещи и книги, деньгами помогали учёные-физики и группа якутских поклонников поэта, некоторые средства приносили продолжавшиеся домашние концерты[53]. Ухудшилось состояние здоровья: Галич перенёс несколько инфарктов и получил вторую группу инвалидности с причитавшейся пенсией в размере шестидесяти рублей в месяц[44]. При этом из-за исключения из Литфонда в 1972 году он лишился доступа к поликлинике, у врачей которой наблюдался долгое время[54].

В то же время Галич продолжал заниматься правозащитной деятельностью, подписывал коллективные письма в защиту преследуемых по политическим мотивам[55]. В 1972 году в «Посеве» вышел ещё один сборник песен «Поколение обречённых», для которого заграницу были переправлены новые тексты барда[56]. В том же году Галич сблизился со священником Александром Менем и принял крещение в Православной Церкви. Крёстным отцом Галича стал композитор Николай Каретников. В 1973 году Галича заочно приняли во французское отделение ПЕН-клуба[57].

Эмиграция править

Представитель Добра к нам пришёл поутру,

В милицейской (почудилось мне) плащ-палатке…

От такого, попробуй — сбеги без оглядки,

От такого, поди-ка, заройся в нору!

И сказал Представитель, почтительно строг,

Что дела выездные решают в ОВИРе,

Но что Зло не прописано в нашей квартире,

И что сутки на сборы — достаточный срок!

Власти предложили Галичу уехать из СССР по израильской визе. Он несколько раз отказывался, объясняя это тем, что он не хочет эмигрировать. Однако условия жизни Галича в СССР ухудшались всё сильнее: за ним была установлена постоянная слежка КГБ, происходили вызовы в прокуратуру, домой к барду регулярно приходила милиция. В конце июля 1973 года Галич получил приглашение из Норвегии приехать на месяц в качестве руководителя театрального семинара и прочитать курс лекций о Станиславском, но власти СССР отказались выпустить его из страны. В январе 1974 года ему также отказали в выезде в США, но вновь предложили эмигрировать в Израиль с неизбежным в таком случае выходом из советского гражданства[59].

В конце концов Галич решил покинуть страну. Во время прощальных встреч с друзьями он объяснял[60]:

Я ведь, в сущности, не уезжаю — меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать. Добровольность этого отъезда — она номинальная. Она фиктивная добровольность. Она, по существу, вынужденная.

25 июня 1974 года Александр Галич уехал из СССР по израильской визе, однако при пересадке в Вене он получил в норвежском посольстве нансеновский паспорт (удостоверение беженца) и вместо Израиля отправился в Норвегию, заехав по пути во Франкфурт-на-Майне на конференцию журнала «Посев»[61]. На родине имя Галича стало вымарываться из титров кинофильмов, все тексты его сценариев и пьес изымались из библиотек и оказывались под запретом[62].

В то же время на Западе издательство «Посев» в 1974 году издало написанную ещё в СССР книгу воспоминаний Галича «Генеральная репетиция», а в Норвегии вышла его пластинка «Крик шёпотом», в которую вошли 12 песен в сопровождении оркестра и гитары. С 24 августа 1974 года поэт начал вести свою постоянную рубрику «У микрофона Галич…» на Радио «Свобода», осенью он вошёл в редколлегию только что начавшего издаваться эмигрантского журнала «Континент». 9 сентября 1974 года Галич отправился на гастроли, во время которых он дал концерты для русских эмигрантов в Швейцарии и Бельгии, в октябре выступил в Мюнхене и Париже, в ноябре — в Лондоне[63].

В 1975 году Галич переехал в Мюнхен и возглавил культурную секцию Радио «Свобода»[64][65] (по воспоминаниям В. Бетаки, Галич возглавил культурную секцию только после переезда в Париж[66], а по другим данным, он работал на Радио «Свобода» внештатно[67]). Эта работа не всегда была безоблачной и порой сопровождалась внутренними конфликтами, в частности с радиоведущей В. Мондич, которая обвиняла Галича в «развале культурной секции» из-за закрытия программы, посвящённой бардовской песне. В этих обвинениях некоторые сотрудники радиостанции усмотрели антисемитскую подоплёку[65]. Подобные конфликты на национальной почве в эмигрантском коллективе «Свободы» специально провоцировались КГБ[68], а иногда отголоски этих разногласий прорывались и в эфир[69].

Весной 1975 года Галич посетил США, где участвовал в качестве почётного гостя на банкете Американской федерации труда (профсоюзы в это время вели активную борьбу за права рабочих в Советском Союзе и знали Галича как диссидента), дал концерты, а также встретился с членами Конгресса и Государственного департамента США[70]. Осенью 1975 года бард совершил поездку в Израиль, где выступил в Тель-Авиве и написал новую песню «Песок Израиля»[71].

В 1976 году Галич вступил в политическую организацию эмигрантов Народно-трудовой союз[72]. Своё позитивное отношение к НТС он объяснял тем, что должна сохраняться преемственность борьбы с советской властью[73].

В Норвегии он снялся в документальном фильме по собственному сценарию «Когда я вернусь» режиссёра Рафаила Гольдина[74]. Во второй половине 1976 года Галич переехал в Париж. Во Франции он создал серию программ на Радио «Свобода», посвящённую истории его песен, работал над задуманным приключенческим романом об Одессе и готовил издание нового сборника песен — «Когда я вернусь», вышедший в издательстве «Посев» в декабре 1977 года[75]. Однако парижский период жизни поэта оказался трагически коротким.

Смерть править

15 декабря 1977 года Галич записал в парижской студии Радио «Свобода» новогодний выпуск своей программы и спел только что написанную песню (по другой версии, эта запись состоялась на два дня раньше[76]), после чего из-за плохого самочувствия отправился домой. По пути Галич купил антенну для недавно приобретённого стереокомбайна «Грюндиг» и, зайдя в квартиру, попросил жену сходить за продуктами. Когда она вернулась, то увидела мужа лежащим на полу с зажатой в руках антенной. Согласно официальной версии, Александр Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо и коснувшись её штекером цепи высокого напряжения[77].

Сразу же появилась версия о том, что это было тщательно спланированное и заранее подготовленное убийство. Существуют свидетельства, которые могут говорить в поддержку этой версии[77][78]:

в разгар перестройки один мелкий идеологический чиновник в разговоре со мной всё удивлялся тому, что он услышал на закрытой встрече с чином повыше из Пятого управления КГБ. Тот прямо так и заявил: «Нейтрализация Галича и Амальрика — наше большое достижение».

Аналогичное свидетельство приводил литератор Василий Пригодич: «Офицер КГБ, в будущем — министр иностранных дел одной из стран СНГ (по понятным причинам имя я не называю). Так вот, через неделю после гибели Галича этот серьёзный господин сказал мне, что это было УБИЙСТВО (технически сложное). <…> в отсутствие Галича чекисты тайно проникли в квартиру, как-то перекинули напряжение на гнездо антенны, и Галич был убит»[79].

Со слов родственников Галича известно, что во второй половине 1975 года мать Галича получила по почте записку с предупреждением о том, что её сына хотят убить[77]. Станислав Рассадин писал, что версию несчастного случая поддерживали для того, чтобы вдова Галича могла получить компенсацию от компании-производителя стереосистемы[80]. Биограф Галича Михаил Аронов приводит свидетельства тому, что поэт хорошо разбирался в радиотехнике и даже ремонтировал телевизоры[81][77].

Между тем парижские друзья Галича Владимир Максимов и Василий Бетаки, которые одними из первых прибыли на место смерти барда, заявляли, что причиной его гибели стал именно несчастный случай[82][83]:

Я, Василий Бетаки, пришёл вместе с В. Максимовым, редактором журнала «Континент», в квартиру Галича минут через 20 после его смерти. В квартире были пожарные и врач. Врач показал мне и В. Максимову чёрные полосы на руках от антенны (двурогой), которую Галич стал поправлять, предварительно воткнув её вилку в гнездо под напряжением, причём он не заметил нужного гнезда и, чтобы воткнуть антенну, он плоскогубцами сдавил контакты вилки и таким образом воткнул вилку в запрещённое для неё гнездо. Таков был вывод врача-реаниматора. Все прочие утверждения о причине смерти А. А. Галича, на мой взгляд, являются домыслами[f].

По свидетельству Михаила Шемякина, Галич купил звукозаписывающую аппаратуру, чтобы сделать мастер-ленту для будущей пластинки, которую они с Шемякиным должны были записать. Версию об убийстве Шемякин отрицает, считая, что Галич запутался при подключении аппаратуры и из-за этого попал под напряжение[84].

Вдова Галича Ангелина рассказывала: «Саша давно мечтал о какой-то необыкновенной стереосистеме „Грюндиг“. Когда её привезли к нам, рабочие сказали, что подключать её должен завтра специалист. Я ушла в магазин, а Саша стал чего-то соединять, взялся за батарею отопления, его пронзило током, и, когда я вернулась, он лежал без сознанья, но живой. Я бросилась звонить, но всё дело решали минуты и, пока ехали врачи, Саша умер у меня на руках»[85]. Впрочем, по словам дочери барда Алёны Архангельской-Галич, Ангелина Галич не верила в версию о несчастном случае[86].

После недельного следствия французская полиция засекретила дело о смерти Александра Галича на 50 лет — до 2027 года[81]. На такой же срок засекречено дело Галича в архивах российских спецслужб[87].

На следующий день после кончины поэта два московских театра — на Таганке и «Современник» — в антрактах провели митинги памяти Галича. В Театре Сатиры 16 декабря после окончания спектакля был устроен поминальный вечер, стихи Галича читал Александр Ширвиндт[88]. После объявления о смерти поэта на одной из станций московского метро возле герба города Галич неизвестными был положен букет цветов[89].

22 декабря 1977 года после отпевания в парижском Соборе Александра Невского Александр Аркадьевич Галич был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На могильной плите выбита цитата из Евангелия от Матфея: «Блажени изгнани правды ради» и указан неверный год рождения — 1919-й[90].

12 мая 1988 года по ходатайству дочери поэта Алёны Архангельской Александра Галича восстановили в Союзе кинематографистов СССР, а 15 мая 1988 года — в Союзе писателей СССР[91]. Летом 1993 года Александру Галичу было возвращено российское гражданство[91].

17 октября 1998 года, накануне 80-летия со дня рождения, на доме № 4 по улице Черняховского в Москве была установлена и открыта М. А. Менем мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1956 года жил до своего изгнания в 1974 году русский поэт и драматург Александр Галич. Блажени изгнани правды ради»[92].

Характер, привычки и образ жизни править

Александр Галич славился своим гостеприимством и широким кругом общения среди советской творческой и научной интеллигенции[93]. Дверь в его квартиру не запиралась, и друзья заходили без предупреждения[94]. Знакомые Галича отмечали его аристократические манеры и умение держаться, часто характеризуя поэта как «пижона», из-за любви к модной одежде и роскошной жизни[93]. По свидетельству Льва Копелева, Галич «любил путешествовать, любил обильное, весёлое застолье, знал толк и в живописи, и в гравюрах, в фарфоре, и в старой мебели, и в винах, охотно приобретал красивые вещи»[95]. Такой же по характеру была и его жена Ангелина. Как писал Владимир Максимов, в их совместном быту «чувствовалась глубоко укоренённая привычка к покою, удобствам, размеренности»[96]. Но несмотря на этот роскошный образ жизни, Галич, по словам Льва Копелева, «мучительно остро сознавал противоречия между своей жизнью и трудным бытием и тягостным бытом вокруг». Эти чувства он выражал в своём творчестве[95].

Ещё одним пристрастием Галича был алкоголь. Несмотря на болезнь сердца, бард обычно проводил свои домашние концерты под бутылку хорошего коньяка[97]. Употребление спиртных напитков неоднократно упоминается и в песнях Галича[98].

Брачные узы не мешали многочисленным любовным похождениям Галича[99]. Зная об особой любви барда к женскому полу, его друзья на домашних концертах старались посадить перед ним самую красивую девушку, что, как считалось, делало его выступление намного вдохновеннее. В 1966 году на съёмках фильма «Бегущая по волнам» у Галича завязался роман с замужней художницей по костюмам Софьей Михновой-Вайтенко. От этой связи 3 сентября 1967 года родился сын Галича — Григорий Михнов-Вайтенко, однако поэт не принимал в его жизни никакого участия[100]. В 1973 году Софья умирала от лейкоза, и Галич впервые за много лет пришёл к ней в больницу перед самой смертью[38].

Другой известной пассией Галича была Ольга Ивинская, некогда возлюбленная Пастернака, постоянно присутствовавшая в жизни барда перед его отъездом из СССР[101]. Ещё один яркий роман случился у Галича уже в эмиграции. На этот раз его любовницей стала молодая секретарша Мирра Мирник, эмигрировавшая из Риги. Роман с Миррой начался, когда жена Галича в очередной раз попала на лечение в психиатрическую клинику с белой горячкой. Мирра стала постоянной спутницей Галича и сопровождала его повсюду, включая гастроли[99].

Особенности поэтического творчества править

То были песни о современных Акакиях Акакиевичах, о бедных людях, об униженных и оскорблённых, но ещё и о бесах и мелких бесах… В песнях Галича по-новому заговорила о себе советская быль, советская «улица безъязыкая». Он пел о работягах, зеках, солдатах, «алкашах», мелких чиновниках, гулевых шофёрах, об ударнике коммунистического труда, о чекисте-пенсионере, слагал и песни о Полежаеве, Блоке, Зощенко, Пастернаке…

Любимыми поэтами Галича, оказавшими влияние на его творчество, были Осип Мандельштам, Анна Ахматова и Борис Пастернак, а из поэзии XIX века — Николай Некрасов и Алексей Толстой[103]. Большое влияние на творчество Галича оказал его театральный опыт[104] и любовь к коллекционированию уличных песен[105][106]. В жанре сатиры Галича называют наследником Зощенко[107]. Имело место взаимное влияние и смысловое пересечение в произведениях Галича, Высоцкого и Окуджавы, благодаря чему творчество трёх поэтов часто рассматривают в едином культурном контексте[4][3].

Критики отмечали, что в своих песнях Галич создал модель советского общества, представил персонажей самых разных социальных слоёв и перебрал все жизненные коллизии и эмоциональные ситуации[108][102][109]. Разные социальные слои, представленные в стихах, сохраняли свой узнаваемый язык, лексику и даже синтаксис: лагерный жаргон, речь номенклатуры или «низов» общества[110]. Особое внимание уделялось деталям быта[111].

Остросоциальные песни Галича были наполнены сочувствием простому человеку, морально уничтожаемому тоталитарным режимом[2][112]. В то же время, в отличие от творчества Зощенко, Галич не ограничивался социально-политической сатирой, включая в свои произведения обличения власть имущих и обращаясь к гражданской, «набатной» лирике и тюремно-лагерной тематике[105]. Для песен Галича характерны неприятие полуправды и недосказанности, нетерпимость к несправедливости и отсутствию возмездия за преступления коммунистического режима, стремление к самопожертвованию и острая потребность в понятиях чести, долга и достоинства. Мироощущению Галича присуще осознание несоразмерности идеалов прошлого современной реальности, тема утраченной гармонии мира в XX веке[113].

Несмотря на то, что Александр Галич родился в еврейской семье, он считал себя русским поэтом, а его творчество является частью русской литературы. В то же время во многих его произведениях проявлялась духовная раздвоенность Галича как еврея и русского поэта[114][115]. В песне «Засыпая и просыпаясь» Галич намеренно смешивал еврейскую символику с образами, принадлежащими русской культуре, чтобы показать сочетание в себе русского и еврейского начала[115]. Галич сочувствовал уезжавшим из СССР евреям и посвятил им несколько песен. Другие стихи и песни, включая поэму «Кадиш», были посвящены Холокосту[116].

Литературовед Н. Богомолов отмечал, что смысловая структура песен Галича часто имеет несколько уровней прочтения. На первом из них лежит общий смысл, обычно связанный с актуальными социальными проблемами и событиями, а на более глубоких уровнях через отсылки к русской и мировой поэзии эти события осмысляются в контексте вечных тем и вопросов[117]. По мнению Богомолова, творчество Галича актуально не только из-за актуальности тематики его песен, но и поскольку «он создал особую, свою поэтику, которая отнюдь не автоматизировалась и вполне может восприниматься как абсолютно современная»[118].

Исследователями отмечаются элементы театрализации в поэзии Галича: внимание к жестам и мимике героев песен, наличие сложного сюжета и диалогов персонажей, включение мизансцен и другие[104]. Поэт часто использовал необычные сравнения («Здесь мосты словно кони — По ночам на дыбы!»)[119] и неожиданные рифмы, такие как «палешанина — Полежаева», «тайная — летальная», «ментики — арифметики». Звуковое подобие у Галича почти везде захватывает три, а иногда и четыре слога[110].

В песнях Галича слово привилегировано по сравнению с мелодией[120]: бард не пел, а мелодекламировал свои произведения под ритмический гитарный аккомпанемент, считая это наиболее органичной формой их исполнения. Использование гитарного сопровождения приблизило творчество Галича к жанру авторской песни, широко распространявшейся в «магнитиздате», и позволило обеспечить доступ к действительно массовой аудитории[111]. Сам Галич несколько иронически говорил о себе: «Из всех моих друзей, сочиняющих песни, я самый бездарный в музыкальном отношении». В то же время «более чем скромная», по выражению Синявского, музыка Галича является одним из главных носителей театрального начала, характерного для всего творчества барда. Песни Галича насыщены мелодическими ассоциациями с самыми разнообразными музыкальными жанрами — городским и блатным фольклором, уличными частушками, эстрадными романсами Вертинского, классическими произведениями. В его творчестве широко используются кинематографически-театральные музыкальные приёмы: резкая смена ритма, темпа, интонации, стиля. Галич нередко включал в свои произведения фрагменты из известных мелодий, вносящие дополнительные смыслы в содержание стиха, использовал строки, фразы и мотивы из официальных государственных песен, придавая им компрометирующее ироническое звучание[121].

Нравственная позиция править

В 1967 году Александр Галич написал статью «О жестокости и доброте искусства»[g], в которой декларировал свои творческие и моральные принципы. Поводом для написания статьи стал выход фильма «Неуловимые мстители», некоторые сцены из которого Галич посчитал аморальными. В частности, он писал[122]:

Никакое убийство, никакая казнь — даже самая неизбежная и справедливая — не имеют права быть предметом восхищения и зрительской радости.

В заключительной части статьи Галич выразил своё отношение к принципу «Цель оправдывает средства»:

«Цель оправдывает средства» — одно из самых подлых и безнравственных изречений, придуманных человеком. Кровью, обманом и предательством нельзя достичь возвышенной цели.

Галич придавал большое значение соблюдению прав человека и не считал, что их нарушение является внутренним делом страны, в которой оно происходит. В своих радиопередачах он призывал людей не игнорировать несправедливость где бы то ни было на земном шаре[123]. Ещё до своей эмиграции поэт общался с иностранными журналистами, чтобы привлечь внимание западной общественности к отсутствию свободы и нарушению прав человека в СССР. Галич объяснял обращение к Западу тем, что советское правительство не вступает в диалог по этим вопросам со своими гражданами[124].

Основой нравственности Галич считал христианство. Комментируя в одном из интервью распространение левых идей среди западной молодёжи, бард связывал это с её безрелигиозностью[125]:

Думаю, что это временная болезнь, что этому мы можем противопоставить только идею христианства, потому что она несёт в себе действительно идею и нравственного, и этического самоусовершенствования человека.

В то же время Галичу не была близка христианская идея всепрощения. Он считал, что христианин должен быть милосердным к врагам, но при этом не прощать преступлений коммунистического режима[126][127]. Василий Бетаки отмечал, что христианство стало для Галича не столько системой взглядов на мир, сколько опорой в борьбе с несправедливостью советской атеистической системы. При этом самой важной из христианских идей в творчестве Галича была идея сочувствия человеку, его страданиям[127].

Свою идейную задачу Александр Галич сформулировал в песне «Старательский вальсок», которой в течение нескольких лет открывал каждый концерт. Основная мысль песни для своего времени звучала непривычно резко – молчаливая реакция на беззаконие есть соучастие в этом беззаконии. В «Старательском вальске» те, кто молчит о неправде и несправедливости, приравниваются к палачам: «Вот так просто попасть в — палачи: Промолчи, промолчи, промолчи!». Тем самым Галич требовал непримиримости ко лжи, готовности пожертвовать благополучием ради жизни «по правде»[128][129].

Тема личной ответственности каждого за то, что происходит со всеми людьми[130], порицание равнодушия, осуждение тех, кто живёт, приспособившись «к общей подлости», звучат и во многих других произведениях Галича. Впрочем, под судом поэзии барда прежде всего находилась власть, морально подавлявшая человека, а не сами герои его песен. В противовес этому произведения Галича призывали в любых обстоятельствах оставаться внутренне свободным человеком, без страха отстаивать свои взгляды и жизненные принципы. Другой стороной этой идеи является необходимость плюрализма мнений и терпимости к разным точкам зрения, поскольку ни одно учреждение или идеология не может быть носителем абсолютной истины. В «Поэме о Сталине» Галич призывал бояться «того, кто скажет „Я знаю как надо“», то есть вождя, претендующего на знание конечной истины и готового проливать за неё кровь других людей. Таким образом, ценностью для Галича являлась борьба за личную правоту и свободу, а не общее «правое дело»[128].

Еврейская проблематика править

В молодости Александр Галич придерживался идеи ассимиляции советских евреев, считая, что это будет наилучшим разрешением еврейского вопроса. По этой причине в его ранней пьесе «Матросская тишина» герои еврейского происхождения создавали семьи с русскими. Также и сам будущий поэт дважды женился на русских женщинах[131].

Взгляды Галича стали меняться под влиянием государственного антисемитизма. Решив после войны получить законченное высшее образование, Галич попытался поступить в Высшую дипломатическую школу при Наркомате иностранных дел. Однако там ему было прямо сказано: «лиц вашей национальности мы вообще в эту школу принимать не будем. Есть указание»[131]. Вскоре после этого в СССР началась направленная против евреев кампания по борьбе с космополитизмом, на волне которой в печати подверглась критике успешно шедшая в театрах пьеса Галича и Исаева «Вас вызывает Таймыр»[132] и поставленная в Театре сатиры пьеса Галича и Г. Мунблита «Москва слезам не верит». С этого момента и до 1954 года новые спектакли по пьесам Галича не ставились[133].

Большим потрясением для Галича стало убийство неформального лидера советского еврейства и руководителя еврейского театра Соломона Михоэлса. За несколько дней до своей смерти знаменитый режиссёр с большим волнением показывал Галичу материалы о восстании в Варшавском гетто, полученные им из Польши. Воспоминания об этой встрече Галич описал в своей автобиографической повести «Генеральная репетиция» и посвятил им песню «Поезд»[134].

После гибели Михоэлса Галич посчитал своим моральным долгом принять участие в работе еврейской секции Московского отделения Союза писателей, однако был грубо выгнан с её заседания председательствующим Перецом Маркишем. С обидой и непониманием Галич ушёл, вспоминая, что ещё накануне Маркиш был добр и приветлив. Однако вскоре смысл произошедшего стал ясен: через пару недель все члены еврейской секции были арестованы, а многие, включая Маркиша, расстреляны. Демонстративно выгнав Галича с заседания, Маркиш спас ему жизнь[134].

Пьеса «Матросская тишина» на еврейскую тему не смогла пробиться на сцену ни в сталинское время, ни во времена оттепели. В своих воспоминаниях Галич описывал разговор с партийной чиновницей, состоявшийся вскоре после запрета постановки «Матросской тишины» труппой театра «Современник» в 1958 году. Во время этого разговора сотрудница ЦК КПСС объяснила, что долгом партии является выправление ситуации с засильем евреев в образовании и искусстве[135].

В конце концов Галич понял, что ассимиляция евреев в СССР невозможна, потому что само государство будет подвергать дискриминации человека, имеющего еврейские корни, даже если он сам считает себя русским[136]. По свидетельству Юрия Герта, в 1967 году Галич носил на груди Звезду Давида в знак причастности к судьбе еврейского народа[137].

Библиография править

Официально изданные в СССР работы Галича представляли собой сценарии к кинофильмам и пьесы, в то время как тексты авторских песен выходили только в самиздате. Для неофициального распространения во второй половине 1960-х годов Галичем были подготовлены два машинописных сборника: «Книга песен» и «Вторая книга»[138]. На Западе первое издание песен вышло в эмигрантском издательстве «Посев» в 1969 году без ведома автора. В этом издании тексты из самиздатовских сборников и вывезенных из СССР магнитофонных лент были искажены и приведены в произвольном порядке. Кроме того, в книгу включили стихи Юза Алешковского, приписываемые Галичу[139]. В 1972 году в том же издательстве вышел сборник «Поколение обречённых» (также переиздан в 1974 и 1975 годах), который лёг в основу многих последующих публикаций стихов Галича, хотя и в нём тексты содержали неточности и ошибки[140]. В 1974 году издана автобиографическая повесть «Генеральная репетиция», а в 1977 году вышел подготовленный Галичем сборник «Когда я вернусь», составленный из стихотворений, написанных в 1972—1977 годы. Галич получил экземпляр этой книги за неделю до своей смерти[139]. В СССР стихи Галича начали издавать с 1989 года.

Наиболее достоверным и авторитетным изданием стихов Галича в постсоветское время является подготовленный текстологом А. Костроминым сборник «Песня об Отчем Доме», вышедший в издательстве Локид-Пресс в 2003 году[141][142]. Академическое издание «Стихотворения и поэмы» в серии «Новая библиотека поэта», подготовленное В. Бетаки в 2006 году, основано на зарубежных изданиях «Посева» с присущими им неточностями[143][140]. Проза Галича – пьесы, мемуарная повесть «Генеральная репетиция», написанный в эмиграции роман «Блошиный рынок» – была издана издательством Эксмо в 2005 году под заголовком «Матросская тишина: Пьесы, проза, выступления»[144]. Это издание содержит классический вариант «Генеральной репетиции», в котором главы повести чередуются с действиями пьесы «Матросская тишина»[143]. В более позднем отдельном издании «Генеральной репетиции» в издательстве Книжники текст пьесы представлен только заключительным четвёртым действием[145].

Прижизненные издания:

- Галич А. Песни. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1969.

- Галич А. Поколение обречённых. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1972.

- Галич А. Генеральная репетиция. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974.

- Галич А. Когда я вернусь: Стихи и песни 1972—1977. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1977.

Упомянутые современные издания стихов и прозы:

- Галич А. Песня об Отчем Доме: Стихи и песни с нотным приложением / Сост., подгот. текста А. Костромин. — М.: Локид-Пресс, 2003. — 543 с. — (Соло XX века). — ISBN 5-320-00439-7.

- Галич А. Матросская тишина: Пьесы, проза, выступления / Вступ. ст. А. М. Зверева. — М.: Издательство «Эксмо», 2005. — 640 с. — (Русская классика XX века). — ISBN 5-699-11862-4.

- Галич А. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — 384 с. — (Новая библиотека поэта). — ISBN 5-7331-0305-1.

- Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — 192 с. — (Проза еврейской жизни). — ISBN 978-5-9953-0633-7.

Дискография править

При жизни Галича издание пластинок с его авторскими песнями в СССР было невозможным. Первая студийная пластинка «Крик шёпотом» была записана сразу после эмиграции барда в 1974 году в Норвегии на студии Арне Бендиксона. Особенностью пластинки являлось то, что все партии были записаны в сопровождении не только привычной для музыки Галича гитары, но и оркестра[146].

Две концертные пластинки Галича были записаны во время его гастролей в Израиле в 1975 году. В СССР первая пластинка Галича была издана в 1989 году фирмой «Мелодия»[147]. Активно издавать творчество барда стали уже в 1990-е годы, а в 2003 году на студии Moroz Records вышло собрание «Весь Александр Галич» в 16 дисках[148].

Прижизненные издания:

- «A Whispered Cry». Sung in Russian by Alexander Galitch. («Крик шёпотом»). Recorded in 1974 at The Arne Bendiksen Studios, Oslo, Norway[149].

- «Galich in Israel» («Галич в Израиле»). «GALTON» Studios, производство Gal-Ron (Israel), Stereo 5838, 1975[150].

- «Alexander Galich — Cheerful Talk» «Весёлый разговор» (Live Concert version, 1975) «GALTON» Studios, производство Gal-Ron (Israel), Stereo 5846, 1975 — «живая» запись концерта в аудитории им. Фредерика Манна в Тель-Авиве, декабрь 1975[151].

Фильмография править

Сценарист

Примечания править

Комментарии править

- ↑ Обе даты приведены по новому стилю. В справке о рождении Галича значится: «У Арона Гинзбурга и жены его Фейги 20/7 октября 1918 года родился сын, которому дано имя Александр. Екатеринославский Раввин».

- ↑ Вскоре после переезда в Москву родители будущего поэта поменяли свои имена на более привычные для окружающих: Арон Самойлович стал Аркадием Самойловичем, а Фейга Борисовна – Фанни Борисовной.

- ↑ Однако исторически даты открытия лицея и день рождения не совпадали, поскольку лицей был открыт 19 октября по старому стилю, а Галич праздновал свой день рождения по новому стилю.

- ↑ В то время – 2-я Аэропортовская улица, 7/15

- ↑ Решение было принято вопреки уставу ССП, по которому исключать литераторов полагалось на общем собрании.

- ↑ Это свидетельство было оставлено в Википедии самим Василием Бетаки 28 апреля 2006 года. В источниках перед цитатой приведены совпадающие по смыслу слова господина Бетаки.

- ↑ Статья не была принята к публикации в газете «Советская культура», для которой предназначалась.

Источники править

- ↑ 1 2 Любовь Романчук. Екатеринославские хроники // Комсомольская правда : газета. — 2006. — 27 октября. — С. 19, 22. Архивировано 17 февраля 2007 года.

- ↑ 1 2 Галич / Н. А. Богомолов // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- ↑ 1 2 3 От составителей // Окуджава. Высоцкий. Галич...: Науч. альм. в 2 кн. / Сост.: А. Е. Крылов, С. В. Свиридов. — М.: Либрика, 2021. — С. 5. — ISBN 978-5-906922-96-0.

- ↑ 1 2 Новиков Вл. Окуджава – Высоцкий – Галич. Проект исследования // Мир Высоцкого. Вып. III. — 1998. — Т. 1. — С. 233—240. Архивировано 31 декабря 2016 года.

- ↑ Галич А. Стихотворения и поэмы / Подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 383. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Аронов, 2012, с. 11.

- ↑ Аронов, 2012, с. 12.

- ↑ Аронов, 2012, с. 13—14.

- ↑ Аронов, 2012, с. 13—14, 18—19.

- ↑ Богомолов Н. А. Бардовская песня глазами литературоведа. — М.: Азбуковник, 2019. — С. 353. — ISBN 978-5-91172-183-1.

- ↑ Аронов, 2012, с. 15—17.

- ↑ Аронов, 2012, с. 14, 17.

- ↑ Аронов, 2012, с. 20—22.

- ↑ Аронов, 2012, с. 24—25.

- ↑ Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — С. 60—61. — ISBN 978-5-9953-0633-7.

- ↑ Аронов, 2012, с. 28.

- ↑ Аронов, 2012, с. 37—51.

- ↑ Аронов, 2012, с. 86.

- ↑ Аронов, 2012, с. 62.

- ↑ Аронов, 2012, с. 62—100.

- ↑ Аронов, 2012, с. 101—102.

- ↑ Аронов, 2012, с. 116.

- ↑ Аронов, 2012, с. 180—181.

- ↑ Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — С. 104—107. — ISBN 978-5-9953-0633-7.

- ↑ Аронов, 2012, с. 850.

- ↑ Папа. Кинокомпания ПРОФИТ. Дата обращения: 4 июня 2023. Архивировано 29 октября 2020 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 131—136.

- ↑ Яков Корман. Галич и Высоцкий. Семь искусств (август 2013). Дата обращения: 6 марта 2023. Архивировано 6 марта 2023 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 146–147.

- ↑ Примечания // Галич А. Стихотворения и поэмы / вступ. статья, состав, примеч. В. Бетаки. — СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2006. — С. 335. — (Новая библиотека поэта). — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Князева М. Александр Галич: Летопись жизни и творчества // Галич А. Сочинения в двух томах / Сост. А. Петраков. — М., 1999. — Т. 1: Стихотворения и поэмы. — С. 18. — ISBN 5-320-00332-3.

- ↑ Галич А. Облака плывут, облака: песни, стихотворения. — М.: Локид; ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. — С. 57. — ISBN 5-04-003567-5.

- ↑ Валентина Оберемко. Всё началось с «Леночки»: Песни, кино и диссидентство Александра Галича // Аргументы и факты. — 2018. — 19 октября. Архивировано 2 февраля 2023 года.

- ↑ Кулагин А. В. Об источнике первой авторской песни Галича // Галич: Новые статьи и материалы. — Выпуск 2 / Сост. А. Е. Крылов. — М.: ЮПАПС, 2003. — С. 6. — ISBN 5-89467-016-0.

- ↑ Аронов, 2012, с. 186.

- ↑ Аронов, 2012, с. 188, 242, 529.

- ↑ Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 45, 48. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ 1 2 Об Александре Галиче: Из дневников Корнея Чуковского и Лидии Чуковской // Галич: Новые статьи и материалы / сост. А. Е. Крылов. — М.: ЮПАПС, 2002. — С. 240—249. — ISBN 5-89467-016-0.

- ↑ Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 355. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 39. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Аронов, 2012, с. 169.

- ↑ Иван Толстой. Алфавит инакомыслия. Галич. — Часть первая. Радио Свобода (15 декабря 2013). Дата обращения: 24 января 2023. Архивировано 24 января 2023 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 165.

- ↑ 1 2 Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 30—31. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 27. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Аронов, 2012, с. 257—263.

- ↑ Аронов, 2012, с. 288.

- ↑ Аронов, 2012, с. 287—303.

- ↑ Аронов, 2012, с. 452.

- ↑ Свиридов С. В. Начало «Пражской осени». Ещё о «Петербургском романсе» Галича // Галич: Новые статьи и материалы. Вып. 2 : сборник / Сост. А. Крылов. — М.: ЮПАПС, 2003. — С. 128—154. — ISBN 5-89467-016-0.

- ↑ Аронов, 2012, с. 423.

- ↑ Аронов, 2012, с. 406—407.

- ↑ Аронов, 2012, с. 455—527.

- ↑ Аронов, 2012, с. 504.

- ↑ Аронов, 2012, с. 566.

- ↑ Крылов А. Е. Как это всё было на самом деле // О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 33, 40—41. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ Аронов, 2012, с. 576.

- ↑ Заклинание Добра и Зла. КУЛЬТУРА.РФ. Дата обращения: 28 марта 2023. Архивировано 28 марта 2023 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 590—591.

- ↑ Крылов А. Е. О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 607. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ Аронов, 2012, с. 631—634.

- ↑ Аронов, 2012, с. 625—626.

- ↑ Аронов, 2012, с. 657.

- ↑ Аронов, 2012, с. 659—661.

- ↑ 1 2 Юлия Вишневская. Избранник «Свободы» // НГ EX LIBRIS : сайт. — 2010. — 25 февраля. Архивировано 30 марта 2023 года.

- ↑ Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 38. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Иван Толстой. Алфавит инакомыслия. Галич. Часть вторая. Радио Свобода (12 января 2014). Дата обращения: 24 января 2023. Архивировано 24 января 2023 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 707.

- ↑ Джин Сосин. Искры Свободы. — 2008. — С. 7. Архивировано 30 октября 2020 года.

- ↑ Джин Сосин. Искры Свободы. — 2008. — С. 126—127. Архивировано 30 октября 2020 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 684.

- ↑ Аронов, 2012, с. 701.

- ↑ Аронов, 2012, с. 634.

- ↑ Александр Галич в фильме «Когда я вернусь» на YouTube, начиная с 44:58.

- ↑ Аронов, 2012, с. 754.

- ↑ Иван Толстой. Александр Галич: Миф о смерти. Радио Свобода (11 января 2014). Дата обращения: 23 января 2023. Архивировано 23 января 2023 года.

- ↑ 1 2 3 4 Аронов, 2012, с. 761—766.

- ↑ Дмитрий Шушарин. О советской литературе. Апология действительности (19 июля 2002). Дата обращения: 5 апреля 2022. Архивировано 11 июня 2020 года.

- ↑ Василий Пригодич. Гусь-Бука. Лебедь. Независимый альманах (15 февраля 2005). Дата обращения: 21 января 2023. Архивировано 21 января 2023 года.

- ↑ Рассадин С. Везучий Галич // Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. — М.: Текст, 2009.

- ↑ 1 2 Сегодня и ежедневно. К годовщине смерти Галича. Радио Свобода (15 декабря 2012). Дата обращения: 21 января 2023. Архивировано 21 января 2023 года.

- ↑ Иван Толстой. Столетие Галича. Воспоминания парижских друзей. Радио Свобода (19 октября 2018). Дата обращения: 24 января 2023. Архивировано 24 января 2023 года.

- ↑ Василий Бетаки. Из книги воспоминаний «Снова Казанова». University of Toronto. Дата обращения: 19 июля 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.

- ↑ Михаил Шемякин. Как погиб Александр Галич? на YouTube.

- ↑ Катанян В. В. Прикосновение к идолам: Воспоминания. — М.: Захаров. — 2004. — 512 с. (Биографии и мемуары). — ISBN 5-8159-0361-2. — С. 93.

- ↑ Алена Галич: «Мой отец был убит!» МК.RU (10 января 2013). Дата обращения: 21 января 2023. Архивировано 21 января 2023 года.

- ↑ Аронов, 2012, с. 832.

- ↑ Аронов, 2012, с. 836.

- ↑ Белоусов А. Ф., Веселова И. С. Современный городской фольклор. — М.: Российский гос. гуманитарный университет, 2003. — С. 417.

- ↑ Аронов, 2012, с. 837.

- ↑ 1 2 Алена Архангельская-Галич. Я помню всех, кто отвернулся от папы. Беларусь сегодня (20 июля 2002). Архивировано 22 октября 2018 года.

- ↑ Блажен изгнанник правды ради // Русский Базар / Russian Bazaar : Газета. — 2008. — Ноябрь (№ 48 (658)).

- ↑ 1 2 Аронов, 2012, с. 145.

- ↑ Ямпольский В. Я никогда не вёл дневник… // Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — С. 303. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ 1 2 Копелев Л. Чем жив поэт // Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — С. 176. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Максимов В. Из книги «Прощание из ниоткуда» // Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — С. 106. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Аронов, 2012, с. 198, 584.

- ↑ Крылов А. Е. Не квасом земля полита… // О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 398. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ 1 2 Аронов, 2012, с. 680—681.

- ↑ Аронов, 2012, с. 226—227.

- ↑ Аронов, 2012, с. 599—601.

- ↑ 1 2 Копелев Л. Чем жив поэт // Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — С. 175. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 5—6. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ 1 2 Соколова И. А. Театральное начало песенной поэзии А. Галича // Галич. Новые статьи и материалы : сборник. — М.: ЮПАПС, 2002. — Вып. 2. — С. 163.

- ↑ 1 2 Аронов, 2012, с. 167—171.

- ↑ Крылов А. Е. Галич — соавтор Шпаликова, Городницкого, Анчарова и… // О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 266. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ Рассадин С. Я выбираю свободу. — М.: Знание, 1990. — С. 35. — ISBN 5-07-001378-5.

- ↑ Эткинд Е. «Человеческая комедия» Александра Галича // Заклинание Добра и Зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе… : сборник / Сост. Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1992. — С. 75. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Рубинштейн Н. Выключите магнитофон — поговорим о поэте // Заклинание Добра и Зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе… : сборник / Сост. Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1992. — С. 206. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ 1 2 Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 9–10. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ 1 2 Штромас А. Ю. В мире образов и идей Александра Галича // Заклинание Добра и Зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе… : сборник / Сост. Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1992. — С. 331—332. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 24—25. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ Бородин Г. Анимационная драматургия А. А. Галича // Окуджава. Высоцкий. Галич… : Науч. альм. в 2 кн. / Сост.: А. Е. Крылов, С. В. Свиридов. — М.: Либрика, 2021. — С. 454—455. — ISBN 978-5-906922-96-0.

- ↑ Аронов, 2012, с. 545.

- ↑ 1 2 Рубинштейн Н. Выключите магнитофон – поговорим о поэте // Заклинание Добра и Зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе… : сборник / Сост. Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1992. — С. 211—215. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Аронов, 2012, с. 544.

- ↑ Богомолов Н. А. Бардовская песня глазами литературоведа. — М.: Азбуковник, 2019. — С. 363—364, 376, 383—384. — ISBN 978-5-91172-183-1.

- ↑ Богомолов Н. А. Бардовская песня глазами литературоведа. — М.: Азбуковник, 2019. — С. 350. — ISBN 978-5-91172-183-1.

- ↑ Фризман Л. «С чем рифмуется слово истина…»: О поэзии А. Галича. — СПб.: Ореол, 1992. — С. 116—123. — ISBN 5-8230-0020-0.

- ↑ Карпушина О. В. На перепутье жанров. Жанровый монтаж Галича // Галич. Новые статьи и материалы : сборник. — М.: Булат, 2009. — Вып. 3. — С. 101.

- ↑ Фрумкин В. А. Не только слово: вслушиваясь в Галича // Заклинание Добра и Зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе... : сборник / Сост. Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1992. — С. 217—223. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Галич А. О жестокости и доброте искусства // Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — С. 15—17. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Из «Норвежского дневника» // Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — С. 122, 135. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Крылов А. Е. Проверено временем: О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 543. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ Аронов, 2012, с. 739.

- ↑ Абельская Р. Ш. Всё путаем Ветхий и Новый Завет… // Галич: Новые статьи и материалы : сборник / Сост. А. Крылов. — М.: Булат, 2009. — Вып. 3. — С. 80—81. — ISBN 978-5-91457-005-4.

- ↑ 1 2 Бетаки В. Вступительная статья // Галич А. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 25. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ 1 2 Штромас А. Ю. В мире образов и идей Александра Галича // Заклинание Добра и Зла: Александр Галич — о его творчестве, жизни и судьбе… : сборник / Сост. Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1992. — С. 340—357. — ISBN 5-01-003474-3.

- ↑ Аронов, 2012, с. 175.

- ↑ Фризман Л. Г. Декабристы глазами Александра Галича // Галич: Новые статьи и материалы : сборник / Сост. А. Крылов. — М.: ЮПАПС, 2003. — Вып. 2. — С. 35. — ISBN 5-89467-016-0.

- ↑ 1 2 Аронов, 2012, с. 58—59.

- ↑ Аронов, 2012, с. 70—73.

- ↑ Крылов А. Е. Ещё об «ошибках» Александра Галича // О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 469-473. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ 1 2 Аронов, 2012, с. 76—77.

- ↑ Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — С. 105. — ISBN 978-5-9953-0633-7.

- ↑ Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — С. 127—131. — ISBN 978-5-9953-0633-7.

- ↑ Аронов, 2012, с. 543.

- ↑ Богомолов Н. А. Бардовская песня глазами литературоведа. — М.: Азбуковник, 2019. — С. 368. — ISBN 978-5-91172-183-1.

- ↑ 1 2 Галич А. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — С. 333—334. — ISBN 5-7331-0305-1.

- ↑ 1 2 Крылов А. Е. Как это всё было на самом деле // О текстологии и поэтике Галича. — М.: Либрика, 2020. — С. 24—41. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- ↑ Крылов А. Е. О двух «окуджавских» песнях Галича // Галич: Новые статьи и материалы. Вып. 3 / Сост. А. Крылов. — М.: Булат, 2009. — С. 291. — ISBN 978-5-91457-005-4.

- ↑ Богомолов Н. А. Бардовская песня глазами литературоведа. — М.: Азбуковник, 2019. — С. 306. — ISBN 978-5-91172-183-1.

- ↑ 1 2 Крылов А., Шакин Г. Острова невезения Александра Галича // Окуджава. Высоцкий. Галич…: Науч. альм. в 2 кн. Кн. 2 / Сост.: А. Е. Крылов, С. В. Свиридов. — М.: Либрика, 2021. — С. 783–796. — ISBN 978-5-906922-96-0.

- ↑ Галич А. Матросская тишина: Пьесы, проза, выступления / Вступ. ст. А. М. Зверева. — М.: Эксмо, 2005. — 640 с. — ISBN 5-699-11862-4.

- ↑ Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-9953-0633-7.

- ↑ Аронов, 2012, с. 637—638.

- ↑ Каталог: Александр Галич (Гинзбург). Информационный портал шансона. Дата обращения: 18 февраля 2023. Архивировано 18 февраля 2023 года.

- ↑ Галич Александр «Весь Галич» (16CD). Выргород. Издательство. Дата обращения: 18 февраля 2023. Архивировано 18 февраля 2023 года.

- ↑ Alexander Galitch – A Whispered Cry (англ.). Discogs. Дата обращения: 18 февраля 2023. Архивировано 18 февраля 2023 года.

- ↑ Александр Галич – Галич в Израиле. Discogs. Дата обращения: 1 августа 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.

- ↑ Александр Галич – Веселый разговор. Discogs. Дата обращения: 1 августа 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.

Литература править

- Аронов М. Александр Галич: Полная биография. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 880 с. — ISBN 5-7331-0305-1.

- Альманах «Загадки Александра Галича» / Составитель А. Левнер. — Тель-Авив: Beit Nelly Media, 2023. — 324 с. — ISBN 978-965-561-361-2.

- Богомолов Н. Бардовская песня глазами литературоведа. — M.: Азбуковник, 2019. — 528 с. — ISBN 978-5-91172-183-1.

- Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Книжники, 2020. — 192 с. (Проза еврейской жизни) — ISBN 978-5-9953-0633-7.

- Галич А. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. В. Бетаки. — СПб.: Издательство «Академический проект»; Издательство «ДНК», 2006. — 384 с. (Новая библиотека поэта) — ISBN 5-7331-0305-1.

- Галич: Проблемы поэтики и текстологии. Вып. 1 / Сост. А. Крылов. — М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2001. — 232 с. (Приложение к V выпуску альманаха «Мир Высоцкого») — ISBN 5-93038-006-6.

- Галич: Новые статьи и материалы. Вып. 2 / Сост. А. Крылов. — М.: ЮПАПС, 2003. — 288 с. — ISBN 5-89467-016-0.

- Галич: Новые статьи и материалы. Вып. 3 / Сост. А. Крылов. — М.: Булат, 2009. — 368 с. — ISBN 978-5-91457-005-4.

- Заклинание добра и зла: Александр Галич / Сост., авт. предисловия Н. Г. Крейтнер. — М.: Прогресс, 1991. — 576 с. — ISBN 5-01-003474-3.

- Крылов А. Проверено временем: О текстологии и поэтике Галича. — M.: Либрика, 2020. — 630 с. — ISBN 978-5-906922-67-0.

- Помянет историк меня (Сборник статей) / Сост. А.Уклеин, 29.04.2023 (электронная версия) — 2460 с.

- Окуджава. Высоцкий. Галич…: Науч. альм. в 2 кн. / Сост.: А. Е. Крылов, С. В. Свиридов. — М.: Либрика, 2021. — Кн. 1., Кн. 2 — 400 с., 464 с. — ISBN 978-5-906922-96-0.

- Рассадин С. «Я выбираю свободу». — М.: Знание, 1990. — 56 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Искусство», № 8) — ISBN 5-07-001378-5.

- Фризман Л. «С чем рифмуется слово истина…»: О поэзии А. Галича. — СПб.: Ореол, 1992. — 128 с. — ISBN 5-8230-0020-0.

Ссылки править

- Елена Якович. «Навсегда отстегните ремни». Первый канал (19 октября 2018). — Документальный фильм. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Иван Толстой. Алфавит инакомыслия. Галич. Часть первая. Радио Свобода (15 декабря 2013). — Радиопрограмма. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Иван Толстой. Алфавит инакомыслия. Галич. Часть вторая. Радио Свобода (12 января 2014). — Радиопрограмма. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Иван Толстой. Столетие Галича. Воспоминания парижских друзей. Радио Свобода (19 октября 2018). — Радиопрограмма. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Иван Толстой. Александр Галич: Миф о смерти. Радио Свобода (11 января 2014). — Статья. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Николай Богомолов. Александр Галич: поэтика интертекстуальности. Полит.ру (21 июля 2013). — Лекция. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Рафаил Гольдин. «Когда я вернусь». YouTube. — Документальный фильм с участием А. Галича. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Александр Галич. Лаборатория Фантастики. — Биография и список произведений. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Михаил Аронов. «Мы чувствовали на себе гэбэшный глаз». Как травили Александра Галича перед изгнанием из СССР. LENTA.RU (19 октября 2018). — Глава из биографии. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Колобаев Андрей. «Доносы в КГБ на Галича писал друг юности, народный артист СССР». FLB (19 октября 2018). — Интервью с дочерью поэта Аленой Архангельской-Галич. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Виктор Некрасов. Александр Галич. Сайт памяти Виктора Некрасова. — Воспоминания и фотографии. Дата обращения: 31 марта 2023.

- Александр Галич. Стихи Александра Галича. Русская поэзия. — Библиотека стихов. Дата обращения: 31 марта 2023.